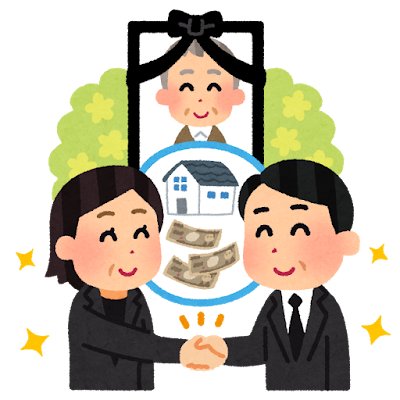

相続登記義務化のポイント

以前にも取り上げましたが、昨年(令和6年4月1日)より相続登記の申請が義務化されました。

今回は、相続登記の申請義務化について、もう少しポイントを絞って解説していきたいと思います。

1. 相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない

ここでの、ポイントは相続が発生した日ではなく、相続により不動産を取得したことを知った日となっているところです、つまり相続財産の中に不動産があることを知らなければ3年以内の期限がスタートしていないこととになります。なので知らないまま3年が経過したとしても義務に違反していることにはなりません。

因みに過去に相続により取得していた場合も対象となります。この場合は「改正法の施工日または不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年」となっています。

2. 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される。

過料とは国や地方公共団体が行政上の義務違反に対して科す罰金のようなものです。義務を怠ると罰金を払わなければならなくなるところばかりに注目されがちですが、問題は相続登記を怠ることによって権利関係が複雑になってしまうことです。

3. 相続人申告登記

相続登記義の申請を行う前提として、相続財産の分配を相続人間で決める必要があります。

まず遺言がある場合と遺言がない場合に分かれます。

遺言がある場合は、その内容に従って遺産の分割を進めます。遺言がない場合は、遺産分割協議が必要となります。

問題は遺産分割協議がまとまらないうちに期限の3年が過ぎてしまったらどうなるのか?ということですが、この場合は相続人申告登記を利用することが出来ます。

相続人申告登記では自らの法定相続分に基づいて相続人が単独で登記の申請が出来ます。

但し、これは仮の救済措置のようなもので、遺産分割協議が成立した場合は3年以内に改めて相続登記の申請が必要となります。

相続登記の義務化も空家対策と同じように、「所有者不明土地の増加の問題」から法改正されたものです。いずれにしても、社会全体で取り組むことが必要であるように思います。